盐害严重威胁着植物的生长和发育。因此,识别和筛选盐胁迫响应的关键基因并解析其作用机制对提高植物的耐盐性至关重要。本研究运用磷酸化蛋白质组技术对盐胁迫处理前后的谷子样品进行检测分析,共鉴定出4000个磷酸化多肽,其中123个显著差异。非冗余蛋白质数据库(NR)功能注释显示,有23个转录因子表达差异显著,如SiRAV1转录因子。亚细胞定位分析显示SiRAV1位于细胞核中。表型和生理分析证实,SiRAV1的过表达能够提高谷子对盐胁迫的耐受性,且这一作用是通过抑制盐诱导的H2O2积累、丙二醛含量和电解质渗漏率的增加等方式实现的。进一步的研究表明,SiRAV1能够直接结合SiCAT启动子以激活SiCAT的表达,从而提高CAT酶的活性。本研究还发现,SiRAV1蛋白的Ser31位点磷酸化可以通过增强其与SiCAT启动子的结合能力来正向调节谷子的耐盐性。综上所述,本研究首次解析了SiRAV1在谷子盐响应中的作用机制:盐胁迫通过诱导SiRAV1蛋白的Ser31位点磷酸化,进而增强了其与SiCAT启动子的结合能力,激活了SiCAT的表达,从而提高谷子对盐胁迫的耐受性。

点击链接查看全文:

https://doi.org/10.1016/j.jia.2023.04.034

11月22日,小雪,南国的广州,却是绿意盎然。在华南植物园科研区有三棵枝繁叶茂已是“花甲之年”的橡胶树,这日迎来喜事:它们跟前多了一个解说牌,正式官宣它们的“威水史”。

橡胶树与解说牌(欧阳沛 摄)

这三棵在62年前就扎根于此的橡胶树,见证了一段华南植物园作为国家队,担国家责,做国家事的辉煌往事。

橡胶是一种让世界可以动起来的物质,生产天然橡胶的树种主要是三叶橡胶(又名橡胶树,Hevea brasiliensis)。1950年,以美国为首的国家发动朝鲜战争,胁迫产胶国家不让其出售橡胶给我国。作为战略物资的橡胶,我国已无法从国外进口。

当时符合三叶橡胶生境条件的地区只限于赤道南、北各10°范围内,而我国植胶区位于北纬18~24度,不仅生境条件与原产地差别很大,且位于传统植胶区之外。虽然我国自1904年起就多次引种三叶橡胶树,但到新中国成立时植胶面积才0.28万公顷,年产干胶仅200吨。

如何扩大三叶橡胶种植的宜林地,实现橡胶自给自足,成为我国当时急需解决的科技难题。1951年8月,党中央作出了建立天然橡胶基地的战略决策。同年11月,在广州成立了华南垦殖局。1952年3月,国家抽调2万余名中国人民解放军指战员,先后到广东、海南、云南、广西、福建等省区组建一批国营农场,开荒种植橡胶树,发展我国的天然橡胶产业。

我国植物分类学奠基人、著名植物学家、时任中国科学院华南植物研究所所长的陈焕镛院士以及一批科学家急国家之所急,迅速开展以橡胶资源调查为主的华南热带生物资源综合利用项目。据记载,在陈焕镛、张肇骞、吴征镒、曲仲湘、林英、侯学煜、蒋英、张宏达、钟济新、李树刚等老一辈植物学家的率领下,先后进行了12次大规模的橡胶宜林地考察,参加人数约500人次(其中华南植研究所参加的约80人次),考察范围达25万平方公里。

1956年,伍辉民、何道泉、陈少卿、何绍颐、曲仲湘等人在海南五指山考察(陈忠毅 提供)

1958年起,在植物生理研究室主任郭俊彦博士的带领下,华南植物研究所承担了橡胶树抗寒生理研究工作,林植芳、刘鸿先、王以柔、唐友林、周永成、王爱国、孙桂芬、陈绵达、罗濂源、何其敏等大部分科研人员均参与此项研究工作。在橡胶树的呼吸代谢、物质代谢、细胞生理以及不同品系耐寒力的比较和提高耐寒力措施等方面进行了系统研究,研究成果汇编成《三叶橡胶树抗寒生理资料汇编》,为三叶橡胶树的北移提供了理论依据。

至此,在国家协作组科研人员的共同努力下,成功地在我国北纬18-24度地区内大面积种植橡胶树,创造了世界上橡胶树栽培史上的奇迹。1982年10月18日,经国家科委发明评选委员会评定,授予全国橡胶科研协作组“橡胶树在北纬18-24度大面积种植技术”发明一等奖,华南植物研究所是主要获奖单位之一。橡胶树规模化种植面积从无到有,为支援国家经济和国防建设作出了重大贡献。

“橡胶树在北纬18-24度大面积种植技术”荣获全国科学技术奖发明一等奖(档案室 提供)

2022年7月11日,华南国家植物园在广州正式揭牌。这三棵原本隐没于科研区内的橡胶树,在原华南植物研究所副所长陈忠毅研究员等老同志的推荐下,为大家所重新认识。人民日报、广州日报、羊城晚报、南方+等主流媒体对我园橡胶北移中的科研贡献作了报道,包括《广州这些“宝”,这下藏不住了!》《“宝藏植物园”的威水史,你知多少?》《广州有个“宝藏植物园”》《植物园那些大咖科学家们的故事》等。

作为我园参加国家“橡胶树北移”科技攻坚战的历史见证,这三棵意义非凡的橡胶树,却由于长期疏于养护,被麒麟尾等藤蔓缠绕,影响生长。在陈忠毅、凌定厚等老同志的极力倡议下,在园领导的关心下,我园加强了对橡胶树的养护管理。

园党委副书记徐海(右三)与相关职能部门查看橡胶树生长情况(吴华军 摄)

7月,使用高空作业车对压在橡胶树上的树木进行截枝(吴华军 摄)

针对此情况,我园多次邀请离退休科学家、园艺中心专家现场考察,并认真研究三棵橡胶树保护的实施方案。通过对橡胶树周边的杂草、石块和缠绕树冠的藤本植物进行清理,增加泥土覆盖,对歪斜压在橡胶树上的树木进行截枝,加装围栏,补种地被绿植美化,并有针对性地加强日常养护工作,促进树木生长状况持续好转。8月中下旬,多年未见开花的橡胶树,在精心养护之后,竟然开出满树黄色小花。

橡胶树难得一见地开花了(陈又生 摄)

我园整理了《华南植物园在“橡胶北移”中的历史贡献》,并据此资料,整理编辑《三棵橡胶树》解说牌,同时为这三棵橡胶树特别增加了植物铭牌与植物定植牌,成为科研区第一批拥有登录号的植物。

1960年9月30日,科研人员在这里(曾为生理研究室的种子苗圃)种下了来自海南保亭热带作物研究所的橡胶树种子,开展采样和观察研究。历经沧桑变更,如今仅存的这三棵橡胶树,依然傲然矗立。桃李不言,下自成蹊,作为时代珍贵的留存,三棵橡胶树不仅见证了历史,更是以爱国主义为底色的科学家精神的有力传承。

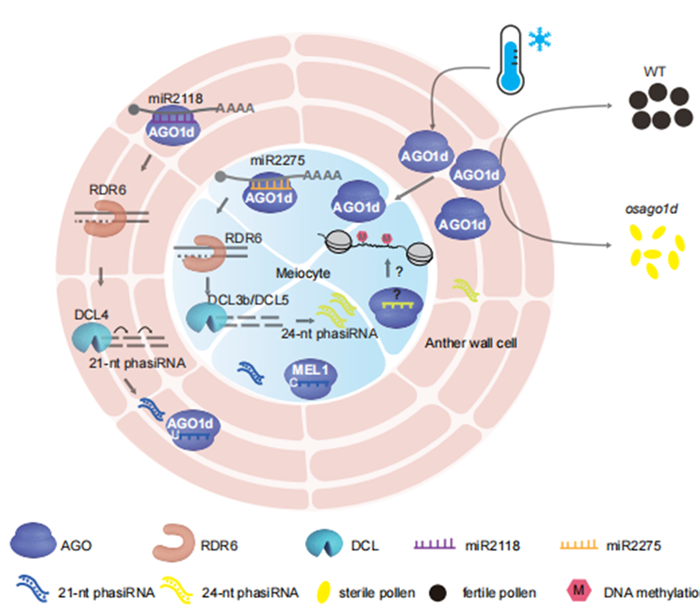

单子叶植物生殖细胞中产生大量21-和24-nt phasiRNA,和动物中piRNA类似参与雄配子发育,特别是极端温度下的育性调控,但有关phasiRNA的合成机制及功能调控却知之甚少。

近日,中国科学院遗传与发育生物学研究所曹晓风研究组在Science China Life Sciences发表了题为Mobile ARGONAUTE 1d binds 22-nt miRNAs to generate phasiRNAs important for low-temperature male fertility in rice的研究论文,揭示了OsAGO1d可以从花药壁细胞移动到花粉母细胞,通过结合22-nt miRNA介导phasiRNA的合成以维持水稻低温育性。

前期研究发现phasiRNA的合成需要22-nt miR2118和miR2275与AGO蛋白形成沉默复合体介导PHAS转录本起始切割,随后在RDR6以及DCLs的加工下,产生成熟的21-和24-nt phasiRNA (Johnson et al., 2009; Song et al., 2012a; Song et al., 2012b, Teng et al., 2020)。其中具有5′C特征的21-nt phasiRNA可以装载进入AGO蛋白家族的MEL1中参与减数分裂调控 (Nonomura et al., 2007; Komiya et al., 2014),参与phasiRNA产生和发挥功能的其它AGO蛋白还未知

该研究发现水稻OsAGO1d受低温诱导表达,OsAGO1d敲除突变株在低温下绒毡层降解延迟,导致雄性不育。通过RNA免疫共沉淀实验,发现OsAGO1d主要结合带有5′U 的21-nt phasiRNA以及miR2118和miR2275家族成员。通过全基因组小RNA测序发现OsAGO1d介导了近千个PHAS位点phasiRNA的产生。有意思的是,RNA原位杂交结果显示OsAGO1d主要在花药壁细胞中转录,而免疫荧光与免疫金标的结果则显示OsAGO1d蛋白更多的在花粉母细胞中积累,表明OsAGO1d蛋白质可以从花药壁细胞移动到花粉母细胞中。为了探究OsAGO1d的移动对phasiRNA合成的重要作用。研究人员通过分析依赖于OsAGO1d的phasiRNA组织表达及在花粉母细胞中的分布比例,揭示OsAGO1d在花药壁细胞中结合miR2118从而负责21-nt phasiRNA的产生,而移动到花粉母细胞中主要结合miR2275产生24-nt的phasiRNA。该研究解析了OsAGO1d介导phasiRNA代谢在低温育性调控的重要作用,其可移动的特性精细调控了不同长度phasiRNA的时空分布,为花药发育过程中花药壁与花粉母细胞之间信号交流提供了新的物质基础。

遗传发育所博士后司福艳、雒昊飞以及已毕业博士生杨超为该文章的共同第一作者,曹晓风研究员和宋显伟青年研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金、中国科学院战略先导专项及中国科学院前沿科学重点研究项目的资助。

图:OsAGO1d在花药的不同组织负责不同长度phasiRNA的合成。

生物固氮分为自生固氮、联合固氮和共生固氮。其中,豆科植物与根瘤菌间的共生固氮是自然界固氮效率最高、固氮量最大的生物固氮系统,对于维持生态系统氮循环与促进农业可持续发展有着举足轻重的意义。这种高效共生结瘤固氮体系建立与维持的关键在于根瘤菌在宿主细胞中成功实现内共生。根瘤菌在宿主细胞内增殖分化,发育成具有固氮能力的类菌体。类菌体被宿主植物来源的膜完整地包裹,这个结构称为共生体。

共生体是共生细胞内特有的细胞器,是最基本的固氮单元。由于植物细胞有细胞壁包被,并且需要维持液泡膨压来调控细胞发育分化,共生结瘤固氮是唯一一例细菌在宿主植物活细胞中内共生的进化事件。共生体的形成依赖于宿主细胞内膜系统的动态重建和共生体膜的极速扩张,宿主细胞也需要通过调节复杂的内膜系统来维持适当的膨压和细胞完整性。但是,迄今为止仍然缺乏深入的细胞生物学证据来回答根瘤菌如何在宿主植物活细胞中实现内共生,宿主细胞如何形成和维持共生界面,从而保证高效固氮?

图1:nkcbp突变体生长表型和共生表型分析

KCBP (Kinesin-like Calmodulin-Binding Protein) 是植物特有的微管马达蛋白,具有同时结合微管和微丝的能力,调控细胞骨架动态重构和细胞形态建成。有趣的是,KCBP基因在豆科植物中特异发生基因加倍,并且演化出根瘤中富集表达的拷贝nKCBP来调控结瘤固氮。利用基因编辑技术获得了蒺藜苜蓿(Medicago truncatula) nkcbp突变体,表现出生长缺陷(图1a)和固氮能力显著下降(图1b)。进一步对根瘤的半薄切片、超薄切片进行观察发现,野生型根瘤的侵染细胞具有典型的中央大液泡(图1c和2a),而nkcbp突变体则含有大量随机分布的未融合小液泡(图1d和2b),甚至有些侵染细胞内共生体不能分化、共生体膜加厚。

单性生殖缺乏减数分裂同源重组,导致有害突变积累以及阻碍遗传多样性产生,因而单性生殖通常被认为是演化的“死胡同”。有些单性生殖鱼类和爬行类存在时间已经远超出其预测的灭绝时间,并展现出较高的遗传多样性和较强的环境适应性。然而,脊椎动物单性生殖的演化机制尚不清楚。

近日,中国科学院院士、中科院水生生物研究所研究员桂建芳团队、西北工业大学教授王文团队与华大基因教授方晓东团队等深度合作,以六倍体雌核生殖银鲫为研究对象,揭示了银鲫生殖成功的演化谜团。

研究团队对有性生殖四倍体鲫(crucian carp: Carassius auratus)和雌核生殖六倍体银鲫(gibel carp: Carassius gibelio)进行全基因组测序,并组装成染色体水平的单倍型基因组。研究显示,它们的单倍型基因组均含有50条染色体,包含两个亚基因组(25条染色体来自于亚基因组A,25条染色体来自于亚基因组B)。测序覆盖度分析发现,四倍体鲫是双二倍体(amphidiploid:AABB),即包含两套二倍体基因组,每套二倍体基因组源于不同祖先;揭示六倍体银鲫是双三倍体(amphitriploid:AAABBB),即包含两套三倍体基因组,每套三倍体基因组源自不同祖先(图1)。

该研究通过不同品系双二倍体鲫和双三倍体银鲫重测序数据证明:约82-96万年前,双三倍体银鲫由祖先双二倍体鲫经同源三倍化而形成。双三倍体银鲫通过雌核生殖克服三个同源染色体不能正常配对和均等分离的生殖障碍。比较基因组学分析发现,减数分裂细胞周期相关基因以及一个卵母细胞特异组蛋白变体在雌核生殖银鲫中发生了大量扩张,且大多数扩张基因在卵巢和卵母细胞中均有表达。此外,细胞学观察发现,双三倍体银鲫通过抑制减数第一次分裂而产生不减数的卵子,且在卵子成熟过程中,检测到偶发的同源重组事件以及很高的基因转换率。这些基因组的改变或有利于双三倍体银鲫清除有害突变以及维持基因组稳定性。

该研究首次提出了双三倍体概念,解析的银鲫基因组是第一个双三倍体基因组,这为单性多倍体脊椎动物生殖成功的演化机制提供了创新见解,并为促进银鲫精准遗传育种提供了宝贵资源。

相关研究成果以Comparative genome anatomy reveals evolutionary insights into a unique amphitriploid fish为题,发表在Nature Ecology & Evolution上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项、中科院前沿科学重点研究计划与国家重点研发计划等的支持。

图1.双二倍体鲫和双三倍体银鲫基因组解析。a、鲫和银鲫共线性关系;b、鲫和银鲫亚基因组特异的重复序列;c、每个染色体等位基因频率;d、等位基因测序深度;e、每个染色体单倍型测序深度

Page 2 of 2