淡水湖泊是地球上生物多样性最丰富的生境之一,但人类活动导致的气候变化、富营养化(如化肥污染)和农药残留等问题,正以复杂的方式威胁其稳定性。传统研究多聚焦单一环境压力,但现实中多种压力的叠加可能引发协同(一个因子放大了另外一个因子的作用)或拮抗效应(一个因子减弱了另外一个因子的作用),加剧生态系统崩溃风险。

中国科学院水生生物研究所联合国际团队,通过大规模模拟实验,系统解析了多重压力对食物网的交互作用机制。相关成果以“Multiple Stressors Simplify Freshwater Food Webs”为题,于近日发表在《Global Change Biology》(DOI: 10.1111/gcb.70114)。

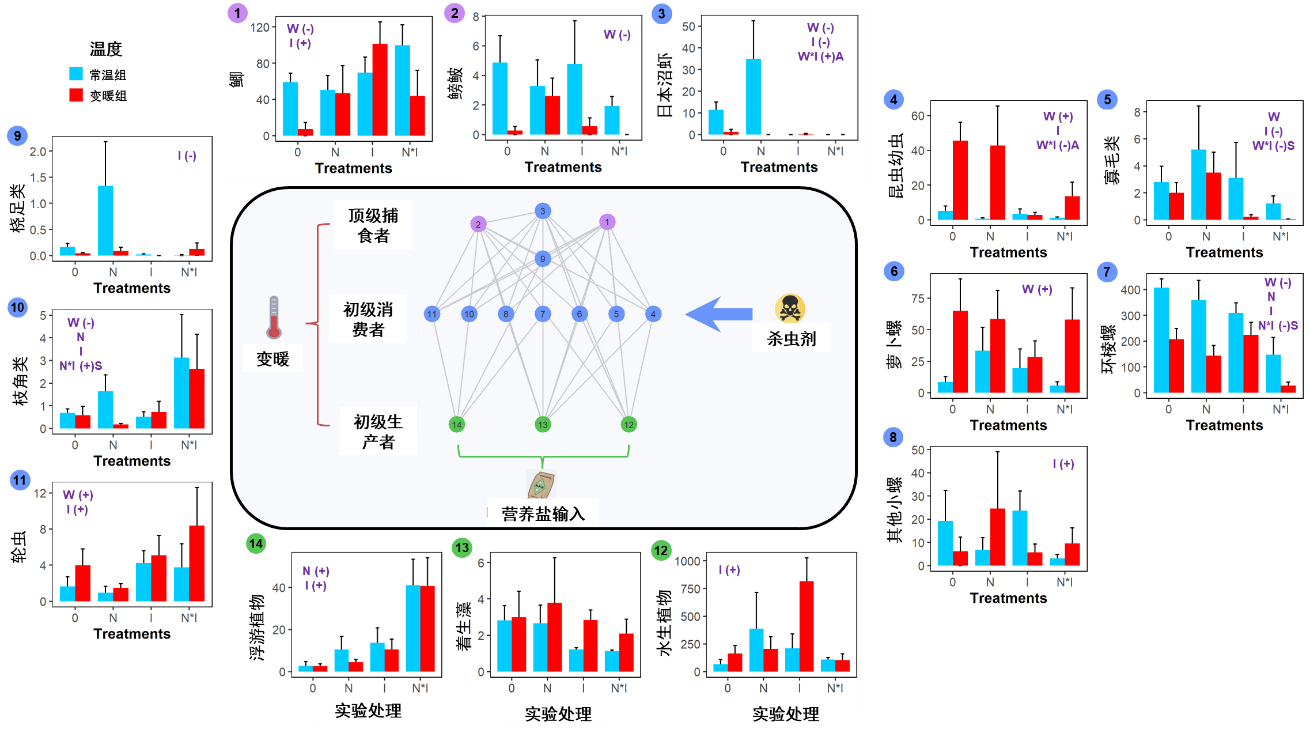

图1 多重胁迫对浅水湖泊食物网各组分的影响

研究团队通过48个大型中宇宙模拟系统(2500升),模拟亚热带浅水湖泊生态系统。通过全因子实验设计,施加了气候变暖(升温3.5°C及热浪)、营养盐输入(氮、磷)和杀虫剂(吡虫啉)三种胁迫,并监测了10个月内食物网各组分的变化。实验覆盖了从初级生产者(沉水植物、浮游植物、着生藻)到顶级消费者(鱼类、虾类)的全营养级生物,构建了包含14个功能类群的食物网模型(图1)。

该研究揭示了多重环境压力对淡水食物网的复杂影响,不同环境压力作用于食物网的不同组分,其中气候变暖显著降低鱼类等高营养级生物的种群规模,营养盐输入促进浮游植物(蓝藻)爆发,杀虫剂导致螺类、昆虫幼虫等底栖动物死亡,多重环境压力共同作用导致食物网简化。

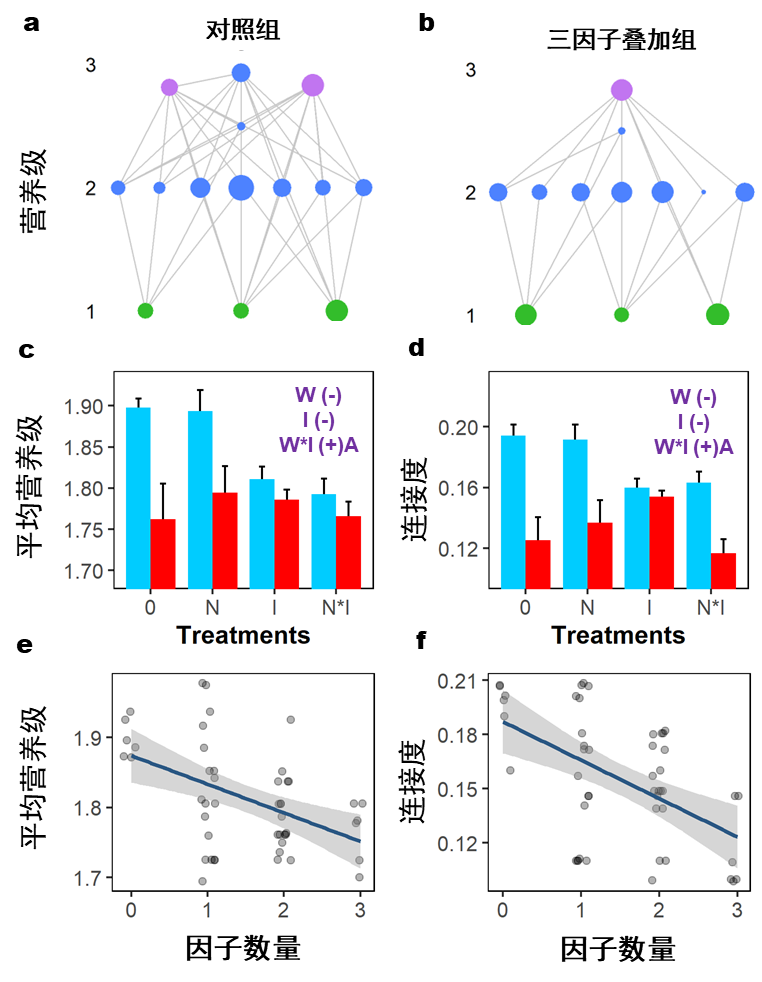

营养盐与杀虫剂的协同作用显著促进浮游植物生长,而气候变暖与杀虫剂的拮抗作用则部分缓解了单一胁迫对食物网的负面影响。随着胁迫因子数量增加,食物网结构简化(食物网平均营养级和连接度更低),能量传递从底栖食物链(着生藻类、水生植物为初级生产者)转向浮游食物链(浮游植物为初级生产者),增加了生态系统从以沉水植物为主导的“清水态”向以浮游植物为主的“浊水态”转变的风险(图2)。该研究系统揭示了多重胁迫通过正/负反馈环路影响食物网稳定性的机制,单一治理措施可能因胁迫交互作用失效,需采取系统性修复策略维持食物网稳定。

图2 多重胁迫简化了食物网

该研究得到了国家自然科学基金和中国科学院国际合作项目等项目资助。研究工作由水生所与华中农业大学、北京大学、德国IGB研究所、隆德大学、帝国理工大学、埃克塞特大学和牛津大学等单位合作完成。水生所张培育副研究员为论文第一作者,徐军研究员为通讯作者。