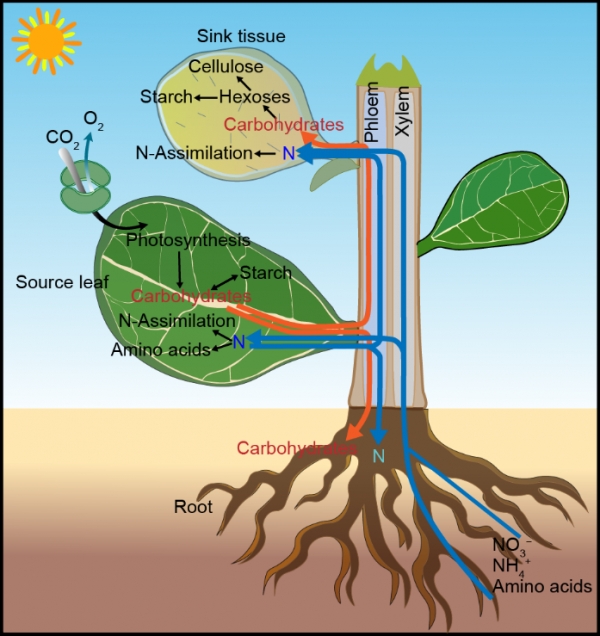

碳 (C) 和氮 (N) 作为植物生命活动的核心元素,共同构建了有机体的结构与功能框架。光合作用驱动的碳同化途径通过卡尔文循环将CO₂转化为蔗糖等碳水化合物,经韧皮部由源器官 (叶片) 向库器官 (根、茎、种子) 运输,为植物提供能量供给与结构支撑的物质基础。氮代谢以根系吸收的无机氮 (NO3–和NH4+)及小分子有机氮为起点,经木质部上行至叶片完成同化后合成蛋白质、核酸等生物大分子,部分有机氮通过韧皮部实现再分配 (图1)。这两个代谢系统通过精密的时空协同调控网络,共同影响作物的生物量与品质形成。然而,全球农业生产中氮肥平均利用率不足40%,年损失量超过1200万吨,导致水体富营养化及温室气体排放等环境问题。在气候变化与粮食安全双重挑战下,解析碳氮代谢协同调控机制、创新资源高效利用策略已成为农业可持续发展的重要研究方向。

近日,JIPB在线发表了中国科学院遗传与发育生物学研究所傅向东团队题为"Optimizing carbon and nitrogen metabolism in plants: From fundamental principles to practical applications"的特约综述文章 (https://doi.org/10.1111/jipb.13919)。该文章系统梳理了植物碳氮代谢分子调控网络与农艺性状形成的研究进展,总结了光合碳同化与氮素吸收转运的协同调控机制,并提出通过光合效率优化与氮素高效利用相结合的协同增效策略,为作物碳氮代谢遗传改良研究提供了理论框架与技术路径。

图1. 植物器官间的碳氮流动

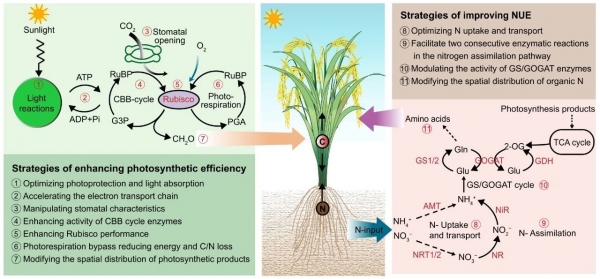

光合效率优化策略包括:1) 拓展可利用光谱范围,增强植物对宽光谱 (如远红光、蓝紫光) 的捕获能力、优化非光化学淬灭 (NPQ) 机制,减少光能浪费;2) 提升电子传递链效率,增加ATP和NADPH生成速率;3) 增强卡尔文循环限速酶活性,加速CO₂固定与糖类合成;4) 提升Rubisco酶性能,提高羧化效率,减少与O₂的竞争性结合;5) 构建光呼吸旁路,减少能量损耗;6) 调节气孔密度与开闭动力学,平衡CO₂吸收与水分蒸腾,提升水分利用效率;7) 调控光合产物空间分布,促进光合产物向籽粒、块茎等器官运输,减少源库限制。同时,基于多尺度系统建模也可以指导光合效率优化策略。氮利用效率 (NUE) 提升的核心策略则包括以下几个方面:1) 增强氮吸收与转运能力 (如改造硝酸盐转运体NRT1.1和铵转运体AMT1) ,提升根系在低氮环境下的吸收效率;2) 促进氮同化关键酶连续反应 (如增加硝酸盐与亚硝酸盐还原酶活性,加速硝酸盐[NO₃⁻]向铵[NH₄⁺]的转化;3) 调控GS/GOGAT酶系统活性 (如过表达GS/GOGAT基因,提升铵态氮同化效率;4) 优化有机氮分布 (如增强韧皮部中的有机氮优先向籽粒、果实等器官运输) (图2)。

图2. 提高作物光合作用和氮利用效率的策略

碳氮代谢协同调控机制研究已成为破解全球资源约束与气候变化双重挑战的重要农业科技突破口。目前基因编辑技术通过精准靶向关键基因位点,为作物光合效率和氮肥利用效率的协同改良提供了分子设计工具。然而,该领域仍面临一些挑战:其一,代谢调控网络的功能冗余性导致潜在靶基因的挖掘效率受限,亟待建立跨基因组-转录组-代谢组-表型组的系统性筛选平台;其二,碳氮代谢网络的复杂性导致难以同时优化多个性状,存在资源分配的权衡问题。例如,增加光合效率可能需要更多氮投入,而提高氮利用效率也可能影响品质等问题;其三,环境因素如光照、温度、水分的变化会影响基因表达和代谢通路,导致实验结果难以直接应用到作物育种和农业生产中。未来,随着基因编辑技术与系统生物学的持续突破,通过分子设计育种与合成生物学技术的深度融合,构建基于人工智能的碳氮代谢智能调控系统,有望实现“减投增效”的可持续生产范式,为粮食安全与生态安全的协同保障提供创新解决方案。

中国科学院遗传与发育生物学研究所刘慧博士为论文第一作者,傅向东研究员和樊维姝副研究员为共同通讯作者。高秀华副研究员也参与了文章的撰写。该工作得到了国家自然科学基金、新基石研究员项目和中国科学院青年创新促进会等项目的支持。

Liu, H., Gao, X., Fan, W., and Fu, X. (2025). Optimizing carbon and nitrogen metabolism in plants: From fundamental principles to practical applications. J. Integr. Plant Biol. https://doi.org/10.1111/jipb.13919