近日,北京大学与水生生物研究所联合团队在《National Science Review》发表了题为“Nonlinear Frequency Doubling Up-conversion in Sulfide Minerals Enables Deep-sea Oxygenic Photosynthesis”的研究成果(论文链接请点击文末“阅读原文”) 。

该研究首次揭示了深海热液喷口硫化物矿物可通过非线性光学倍频效应,将热红外辐射有效转换为可见光,为深海蓝细菌的产氧光合作用提供关键能量来源。这一突破性发现挑战了光合作用仅依赖太阳光的传统认知,开启了探索海底黑暗生态系统中产氧光合作用研究的序幕。

光是生命活动的能量之源,地球生命依赖太阳光生存与繁衍。传统观点认为,光合作用仅能发生在阳光可及的地表及海洋透光层,而在太阳光无法抵达的深海不可能发生光合作用,其生态系统应完全依赖化能自养微生物。

研究团队对全球163个海底热液喷口样本(包括活跃喷口、休眠喷口、浅水透光层喷口等类型)宏基因组学测序结果进行分析,发现部分远在透光层深度之下的高温热液喷口具有完整的产氧光合功能基因簇(包括光系统I、光系统II、细胞色素b6f复合体、电子传递链及藻胆蛋白等可见光捕获系统)(图1)。经过与大洋深层水体宏基因组数据对比分析,排除了海洋上层微生物的沉降作用干扰的可能性,该结果指示了该类型的生态位中可能存在蓝细菌可利用的稳定光源。

近期的深海探测也发现,某些热液喷口附近存在异常的蓝绿光辐射,其强度远超黑体辐射的理论上限。事实上,高温热液流体主要辐射的是人眼不可见的红外光,基于黑体辐射定律计算,其在可见光波段的光子通量极低。

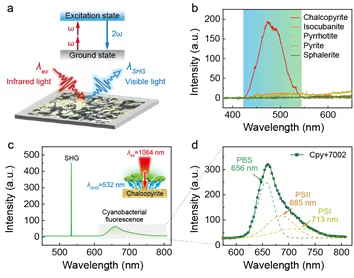

研究团队通过系统研究矿物光学特性发现,海底热液喷口广泛分布的金属硫化物矿物具有独特的非线性光学性质:能够通过二次谐波效应(SHG)将两个频率为 ω 的低能量红外光子转化为一个频率为2 ω、能量是初始光子两倍的可见光光子(图2a)。实验显示,在热液喷口特征红外波段(波长800-1500 nm)激发下,黄铜矿表现出显著的倍频上转换效应,即发射光谱的波长正好是激发波长的一半,其发射峰值波长位于471 nm附近(图2b)。在模拟深海高压条件下,黄铜矿的红外—可见光倍频转换效率随静水压力的增加而进一步增强,使400–700 nm波段的可见光光子通量较黑体辐射理论值提高近三个数量级,完美解释了海底高温热液喷口探测到的异常蓝绿光现象。

进一步研究证实,黄铜矿通过SHG效应将1064 nm红外光上转换为532 nm可见光后,可被模式蓝细菌(Synechococcus sp. PCC 7002)的藻胆蛋白有效吸收,并依次传递至光系统II和光系统I,产生656 nm(藻胆蛋白)、685 nm(光系统II)和713 nm(光系统I)的特征荧光发射峰(图2c&d)。

结合宏基因组结果中的阳性位点分析,在全球深海海底热液喷口样本中,只有富含黄铜矿的高温热液喷口存在完整的产氧光合功能基因簇。这些发现从细胞水平和宏观生态尺度,证实了矿物介导的光子上转换机制能够为深海产氧光合作用提供可直接利用的可见光能量来源。

图2 热液硫化物矿物产生可见光机制并激发蓝细菌的荧光响应光谱热

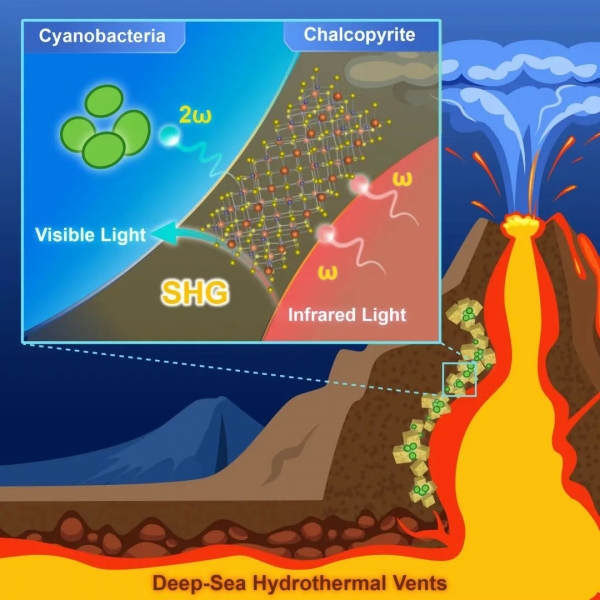

液系统中产出的其它硫化物矿物也同样观察到了光子能量倍频上转换现象,其发射波长覆盖整个可见光谱。这些重要发现揭示了一种新型的矿物介导红外光子转化机制,该机制在热液喷口产生具有生物意义的可见光,可能支持了深海产氧光合微生物的潜在生存(图3)。

图3 地热红外光通过矿物SHG效应转化为可见光,支持深海蓝细菌产氧光合作用示意图

研究亮点 这项多学科交叉研究成果,创新性地将矿物光学特性与生物光合作用紧密结合,突破了产氧光合作用的空间限制,为探索极端环境中蓝细菌的适应机制和生态功能打开了新的窗口,也为深入理解并评估深海初级生产力的形成途径及贡献水平奠定了重要的理论与技术基础。

北京大学李艳副教授、北京大学祝佳琪博士、中国科学院水生生物研究所李琪助理研究员和北京大学洪浩特聘副研究员为论文共同第一作者。北京大学地球与空间科学学院李艳副教授和鲁安怀教授、北京大学生命科学学院赵进东教授、中国科学院水生生物研究所李涛研究员、北京大学物理学院刘开辉教授为论文共同通讯作者。

该研究获得国家自然科学基金“水圈微生物”重大研究计划、“地球系统演变中的矿物—微生物共演化”重大研究项目 及“合成生物学”重点专项“有毒金属感知修复的智能生物体系”资助。