全球化进程加速了外来物种的扩散,对淡水生态系统构成了更严重的威胁。我国湖泊鱼类资源丰富,但长期以来,关于外来鱼类在生物多样性格局形成中的作用研究较为匮乏。现有研究多集中于物种多样性层面,缺乏从功能特征和系统发育维度开展的综合分析,这限制了对本地鱼类多样性丧失机制的深入认识,也影响了科学保护政策的制定。因此,亟需在全国范围和长时间尺度上,系统评估外来鱼类对我国湖泊鱼类多维多样性及生态系统功能的影响。

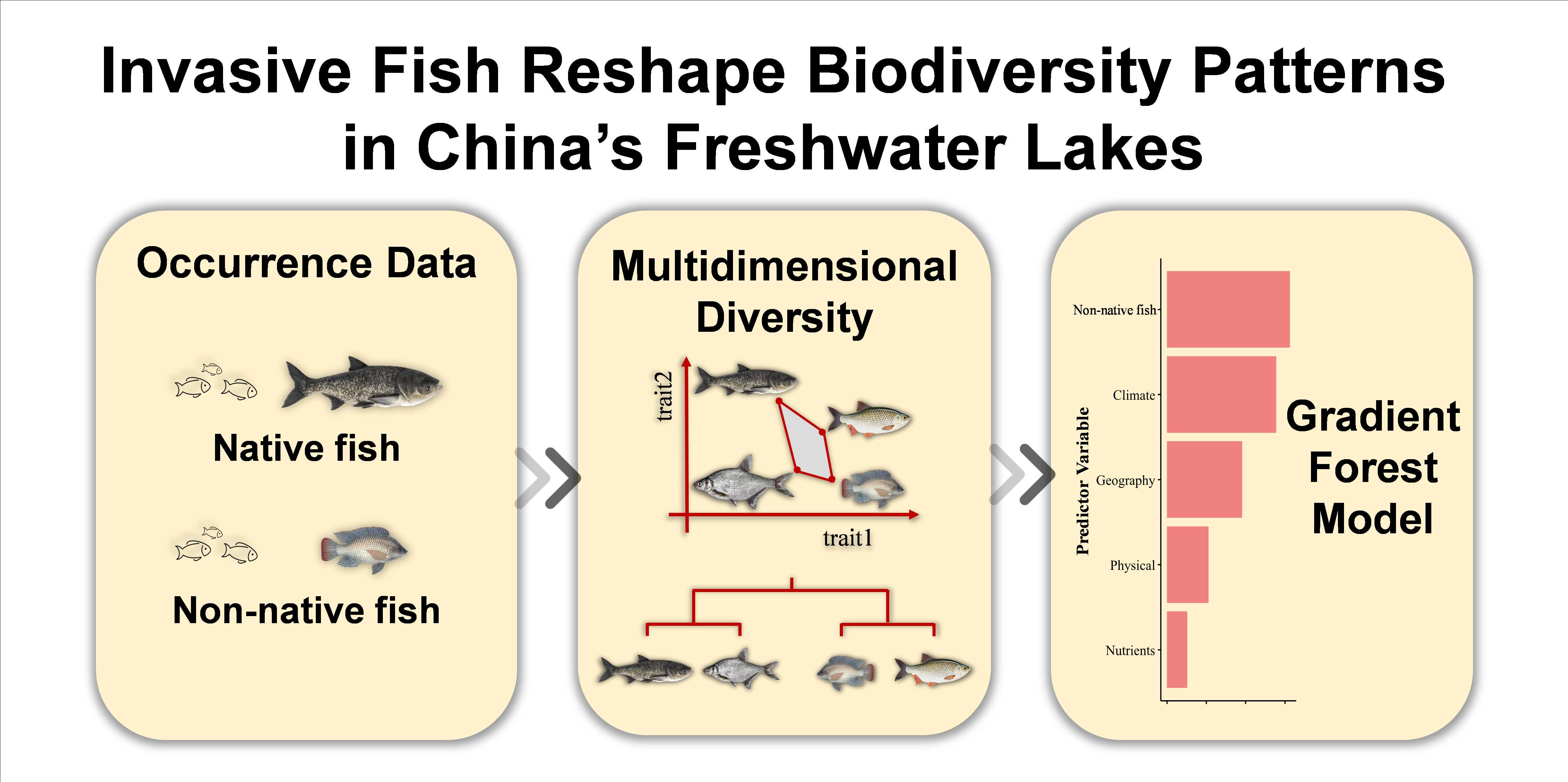

为此,中国科学院水生生物研究所渔业生态学研究组通过构建涵盖我国130余个重要湖泊的综合数据库,分别量化了整体鱼类群落、本地鱼类与外来鱼类的多维多样性,并开发了新的综合多维多样性指数,明确了我国鱼类多样性热点区域,系统解析了外来鱼类在塑造我国湖泊鱼类多样性格局和生态系统功能中的重要性。研究发现,外来鱼类多样性是影响我国湖泊整体及本地鱼类多维多样性格局的首要因素。外来鱼类热点主要分布在西南地区的云贵川高原。历史数据对比显示,该区域鱼类群落在物种和功能维度出现同质化,但在系统发育维度呈现异质化。尽管外来鱼类入侵在短期内可能增加整体多样性,但从长期来看会导致本地鱼类局部灭绝,造成生物多样性持续丧失(图1,Liang et al,2025a,https://doi.org/10.1111/gcb.70267)。

图1我国湖泊鱼类多维多样性格局及外来鱼类的影响

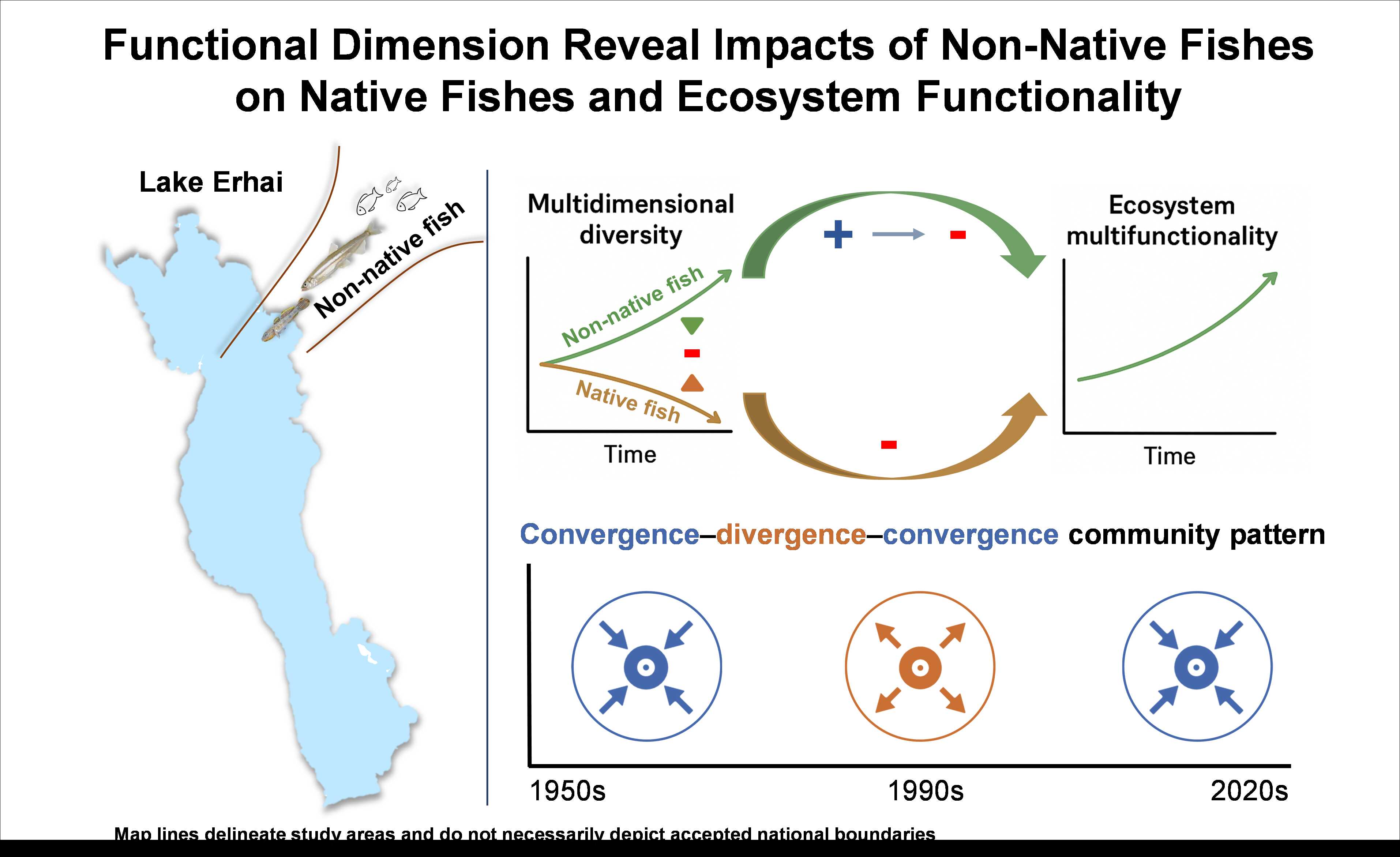

研究团队进一步以典型外来鱼类入侵热点湖泊洱海为例,开展了长时间序列的研究和分析。结果显示,外来鱼类多样性持续上升,本地鱼类多样性则显著下降。外来鱼类功能多样性在较低水平时与生态系统多功能性正相关,但在高水平时转为负相关;而本地鱼类功能多样性及水位、透明度、降水等环境因子则与生态系统多功能性呈负相关。同时,鱼类群落功能空间及其功能与系统发育格局表现出“收敛—发散—再收敛”的动态变化,反映出外来鱼类入侵对湖泊生态系统的长期深远影响(图2,Liang et al,2025b,https://doi.org/10.1111/gcb.70501)。

图2外来鱼类对洱海本地鱼类多维多样性及生态系统多功能性的影响

以上研究分别从空间和时间尺度上揭示了湖泊鱼类多维多样性与生态系统多功能性的关系,以及外来鱼类的重要影响。研究成果分别以“Invasive Fish Reshape Biodiversity Patterns in China’s Freshwater Lakes” (Liang et al,2025a,https://doi.org/10.1111/gcb.70267)和“Functional Dimension Reveal Impacts of Non-Native Fishes on Native Fishes and Ecosystem Functionality” (Liang et al,2025b,https://doi.org/10.1111/gcb.70501)为题发表于Global Change Biology。

中国科学院水生生物研究所梁智策特别研究助理为以上2篇论文的第一作者,郭传波研究员为通讯作者。以上研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、国家现代农业产业技术体系岗位科学家项目的资助,梁智策博士得到了国家留学基金委的资助。