近日,中国科学院水生生物研究所蔡庆华研究员团队在国际生态学领域权威期刊《Frontiers in Ecology and the Environment》 (IF 5y=11.9)上发表题为“Managing strategic linkages among natural and human systems can enhance ecosystem services”的学术论文。该研究提出了管理人类系统与自然系统之间的联系以增强生态系统服务的新方法。

全球变化深刻影响生态系统的功能与服务供给。团队前期研究结果发现(Interactions between climate and land-use/cover changes exhibit spatiotemporal asymmetries that influence water yield,Journal of Hydrology),气候变化和土地利用改变对中国各流域生态系统产水量存在不对称的相互作用。在应对全球变化对生态-人类系统可持续性带来严峻挑战的背景下,本研究基于集合生态系统理论,提出一个系统性管理框架。该框架从科学、管理及政策层面提供支持,旨在通过考察跨越不同景观的非生物和生物流动(如水和生物移动)来整合人类系统和自然系统及其联系,从而加强生态系统服务管理。一方面,由于景观提供了多重生态系统服务(如水资源),其固有的动态和特征涵盖了供需区域之间广泛的转移-即生态系统服务流。另一方面,非生态系统服务流(即那些不在供需区域之间的转移,例如自然生态系统之间的物种扩散)可以影响景观中生态系统服务流的动态变化。通过管理这些自然与人类系统间的复杂互动,能够指导制定针对性的土地利用规划、保护与恢复策略,动态配置不同景观单元,从而充分发挥其社会经济效益,有效应对全球变化。

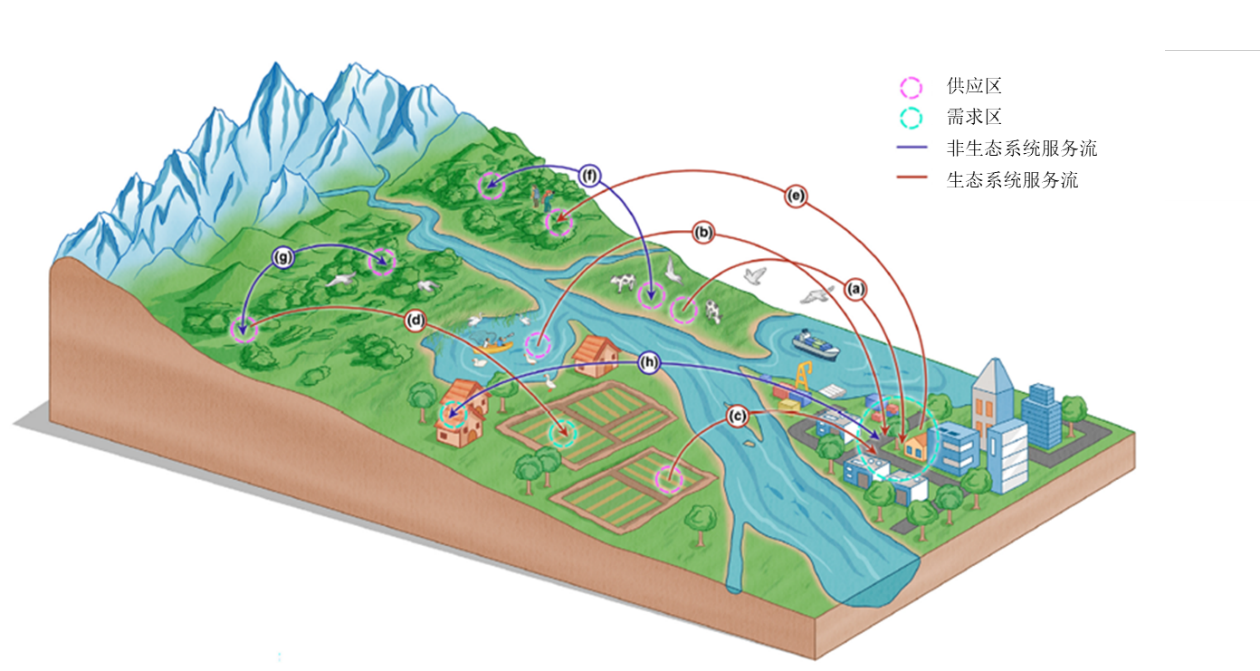

图 1. 生态系统服务流和非生态系统服务流示意图。生态系统服务流是供需区域之间发生的动态交换。这些包括例如(a)畜牧、(b)渔业、(c)农业、(d)授粉以及(e)生态旅游等带来的利益转移。非生态系统服务流发生在供应区域之间或内部,并可通过生态系统相互作用影响彼此提供服务的能力,如,(f)非生态系统服务流将水资源从森林转移到草原,(g)森林内野生动物的移动;此外,非生态系统服务流也存在于需求区域之间,并可通过人口流动影响人口规模和结构及其各自的服务需求,如,(h)在城市和农村间的人口移动。

为进一步推动该框架的实际应用(图2),本研究提出如下建议:一是将景观连通性系统整合进生命周期评价方法体系中,拓展传统评价方法在空间异质性和生态关联性方面的分析,更精准地评估人类活动对生态系统的多维影响;二是整合来自生态学、水文学、经济学和其他社会科学等不同领域的实证和理论知识,以增进对生态系统服务功能的多重影响及其复杂相互作用的理解;三是进一步发展集合生态系统和流域生态学理论,加强自然与人类系统的有机融合,为基于自然的解决方案提供坚实的理论支撑和实践路径;四是将景观动态纳入生态系统服务管理,积极进行战略规划并持续监督;五是在治理层面,建立跨行政边界的协调机制,促进政府、社区、企业及科研机构等多方主体共同参与,建设开放数据平台、推动政策联动与整合管理,协同优化生态效益、社会公平与经济可持续性,最终实现人与自然协调发展的长远目标。

图2. 迈向可持续景观动态管理所面临的挑战及规划要点

水生所为第一完成单位,水生所博士后文紫豪为第一作者,中国科学院台湾青年访问学者丘明智为通讯作者。该工作在蔡庆华研究员的统筹指导下完成。加州大学伯克利分校为研究合作单位。该研究得到了国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接: