土壤有机碳(SOC)是陆地生态系统的核心碳库,其微小波动即可显著影响大气CO₂浓度。准确预测未来气候与土地利用变化对SOC的协同影响,对于保障粮食安全和实现“双碳”目标至关重要。然而,由于土壤-环境关系的复杂性,未来情景下的SOC动态响应仍存在巨大不确定性。

为破解这一难题,中国科学院东北地理与农业生态研究所农业遥感学科组研究人员首次综合运用大数据与多种机器学习模型,系统评估了1985-2100年东北黑土区SOC储量的时空演变规律。该研究首先整合了2001-2020年间共3500个土壤样本数据、多期Landsat遥感影像、高分辨率气候及地形数据,构建了全面的环境协变量体系。然后,创新性地采用饱和训练策略,对随机森林(RF)、直方图梯度提升回归(HGBR)等四种机器学习算法进行性能比对,最终选定预测精度最高的RF模型(R² = 0.76)作为时空预测工具。最后,运用“空间替代时间”(STS)方法,将未来气候情景(SSP119、SSP245、SSP585)数据输入已校准的模型,生成了直至2100年的高精度SOC动态图。

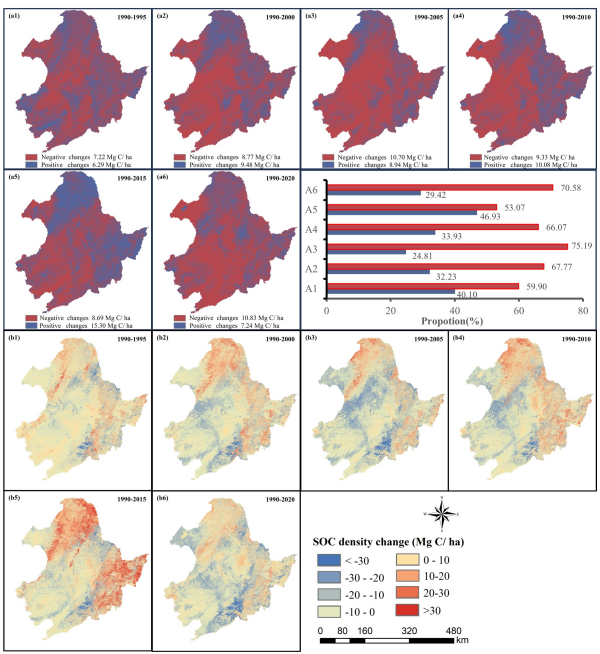

图1 东北地区历史SOC的正负变化和密度变化

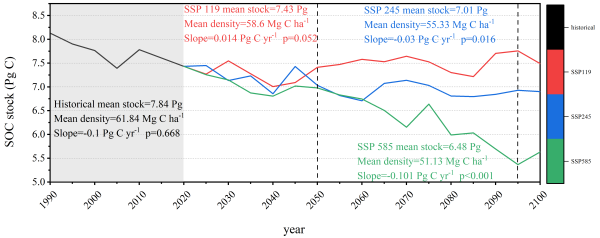

图2 东北地区1985-2100 SOC储量的变化

研究结果表明:(1)东北地区历史碳损失明确,1985-2020年间,东北黑土区表层SOC密度平均下降5.51 Mg C/ha,整体呈现“碳源”效应。(2)未来命运取决于排放路径, 到2100年,在高排放路径(SSP585)下,SOC储量将持续流失1.8 Pg;而在低排放路径(SSP119)下,SOC储量则有望小幅增加0.058 Pg,并出现多次碳汇/碳源转换的动态波动。(3)耕地与林地是调控关键,未来SOC变化由耕地和林地主导。耕地扩张与管理不善是导致碳损失(碳汇转碳源)的主要因素,而林地的保护与恢复则是促进碳回收(碳源转碳汇)的关键。高碳储量的生态系统(如林地、草地)对气候变化更为敏感,面临更高的碳损失风险。这项研究不仅量化了不同发展路径下黑土碳库的响应,更指明了生态恢复与土地管理在维持碳平衡中的决定性作用。

相关成果发表于地学领域一区TOP期刊Catena上。由中国科学院东北地理与农业生态研究所联合培养硕士研究生秦祝元(第一作者)、刘焕军研究员、孟祥添特别研究助理(通讯作者)等共同完成。研究得到了黑土保护与利用国家重点实验室青年科学家创新基金(2023HTDGZ-QN-01)、国家重点研发计划项目(2021YFD1500100)、中国博士后基金博士后资助计划项目(GZB20240737)共同资助。

文章详情:Qing,Z.,Liu,H.,Meng,X.,Du,B.,Zhang,S.,& Yu,M. (2025). Assessment of the synergistic effects of future climate change and land use on soil organic carbon stock in Northeast China. CATENA,260,109456.

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816225007581